什麼是人類乳突病毒

人類乳突病毒(Human papilloma virus,HPV)是一種分子較小(直徑55nm)的DNA病毒,生物學上屬Papovavirus科。目前已知的人類乳突病毒有一百多種基因型,其中有三十餘種會感染人類生殖器官的皮膚及黏膜,造成各種疾病。例如我們在臨床上常見的性病“尖狀溼疣,俗稱“菜花“,就是HPV的6,11基因型感染所致。

人類乳突病毒具有高度的宿主專一性(host-specific)這種特性,專門會感染人類的皮膚及黏膜。人類的皮膚黏膜細胞,在正常的情況下,其細胞核是大小一致的,如果受到人類乳突病毒的感染,其細胞核會變大而且大小不一,因此細胞會產生變性,發生癌前變化。近年來的流行病學研究已經充分顯示,人類乳突病毒與子宮頸癌症的發生息息相關,因此如果有方法可以檢驗女性是否感染人類乳突病毒對於子宮頸癌的防治應該有很大的幫忙。此外新聞主題所述的子宮頸癌疫苗,其實就是人類乳突病毒的預防疫苗,如果這種疫苗能夠發展成功,將來對國小青春期前的女生實施預防接種,使女性在生育年齡前產生HPV抗體,就可以預防婦女在青春期後被人類乳突病毒感染,那麼子宮頸癌的盛行率一定可以大幅降低,對女性的健康是一大福音。

人類乳突病毒的感染途徑

人類乳突病毒是經由性交傳染,性交對象越多越複雜,越有可能感染,但是不能排除接觸到不潔器物造成的傳染。

人類乳突病毒在台灣的盛行率

根據統計,台灣婦女感染HPV的盛行率平均為9%。在20-30,30-40,40-50,50-60,70歲以上的各年齡層盛行率分別為6.6%,7.5%,7.3%,9.2%,10.3%,及14.8%,隨年齡增加而增加。另外台灣地區的HPV基因型以52型最常見,16型次之,在其次為58型;但如果以罹患侵犯型子宮頸癌的個案來做比較,則以16型為最多,其次為58型,52型卻極少見。

人類乳突病毒與子宮頸癌的關連性

近年來因為生物科技的進步,本來難以動物實驗方式研究的HPV,現在有新的方法來揭開期神祕的面紗。我們現在已經知道,不同基因型的人類乳突病毒,可以引起不同的疾病。請見下表:

|

HPV

基因型 |

臨床症狀好發於 |

分離病灶部位 |

1 |

手掌疣,足蹠疣 |

腳掌疣 |

2 |

一般皮膚疣 |

手部疣 |

3 |

扁平疣,疣狀表皮發育不全(良性病變) |

疣狀表皮發育不全 |

4 |

一般疣,手掌疣 |

腳掌疣 |

5 |

疣狀表皮發育不全(黃班病變,扁平疣,鱗狀細胞癌) |

疣狀表皮發育不全 |

6 |

生殖器疣,喉部乳突疣,子宮頸上皮內贅瘤,巨大型尖銳濕疣腫瘤 |

生殖器疣 |

7 |

Butcher's疣,一般巨大型尖銳濕疣腫瘤 |

Butcher's疣 |

8 |

疣狀表皮發育不全(黃班病變,扁平疣,鱗狀細胞癌) |

疣狀表皮發育不全 |

9 |

疣狀表皮發育不全(黃班病變,扁平疣) |

疣狀表皮發育不全 |

10 |

扁平疣,疣狀表皮發育不全(良性病變) |

疣狀表皮發育不全 |

11 |

生殖器疣,喉部乳突疣,子宮頸上皮內贅瘤,巨大型尖銳濕疣腫瘤 |

喉部乳突疣 |

12 |

疣狀表皮發育不全(良性病變) |

疣狀表皮發育不全 |

13 |

局部上皮增生 |

局部上皮增生 |

14 |

疣狀表皮發育不全(良性病變,侵犯性皮膚鱗狀細胞癌) |

疣狀表皮發育不全 |

15 |

疣狀表皮發育不全(良性病變) |

疣狀表皮發育不全 |

16 |

子宮頸上皮內贅瘤(子宮頸上皮內贅瘤,陰部上皮內贅瘤,肛門上皮內贅瘤,陰莖上皮內贅瘤) 生殖器鱗狀細胞癌(子宮頸,陰部,肛門,陰莖) |

子宮頸鱗狀細胞癌 |

17 |

疣狀表皮發育不全(良性病變) |

疣狀表皮發育不全 |

18 |

子宮頸上皮內贅瘤,鱗狀細胞癌 |

子宮頸鱗狀細胞癌 |

19 |

疣狀表皮發育不全(良性病變) |

疣狀表皮發育不全 |

20 |

||

21 |

||

22 |

||

23 |

||

24 |

||

25 |

||

26 |

一般疣和生殖器疣(免疫系統受到抑制) |

一般疣(免疫系統受到抑制) |

27 |

一般疣和生殖器疣(免疫系統受到抑制) |

手部疣(免疫系統受到抑制) |

28 |

一般疣,Butcher's疣 |

Butcher's疣 |

29 |

侵犯性皮膚疣 |

皮膚疣 |

30 |

生殖器鱗狀細胞癌 |

喉頭鱗狀細胞癌 |

31 |

生殖器疣,子宮頸上皮內贅瘤,生殖器鱗狀細胞癌 |

子宮頸上皮內贅瘤 |

65 |

色素扁平疣,色素腳掌或手掌疣 |

色素疣 |

66 |

子宮頸上皮內贅瘤,生殖器鱗狀細胞癌,陰莖上皮內贅瘤 |

子宮頸鱗狀細胞癌 |

67 |

子宮頸上皮內贅瘤,子宮頸鱗狀細胞癌 |

陰部上皮內贅瘤 |

68 |

子宮頸上皮內贅瘤,子宮頸鱗狀細胞癌 |

子宮頸癌 |

69 |

子宮頸上皮內贅瘤 |

於癌障礙的舌頭病變 |

70 |

生殖器疣 |

子宮頸疣 |

72 |

子宮頸上皮內贅瘤 |

非典型HIV患者的口部疣 |

73 |

生殖器疣 |

非典型HIV患者的口部疣 |

74 |

生殖器病變(免疫系統受到壓抑) |

陰道病變(免疫系統受到壓抑) |

75 |

皮膚病變(免疫系統受到壓抑) |

惡性疣(免疫系統受到壓抑) |

76 |

皮膚病變(免疫系統受到壓抑) |

皮膚鱗狀細胞癌(免疫系統受到壓抑) |

77 |

皮膚病變(免疫系統受到壓抑) |

|

(以上表格資料由台灣分子有限公司提供)

許多的研究已經顯示子宮頸癌前病變(Cervical intraepithelial neoplasm, 或稱皮內贅瘤)跟高危險性的HPV基因型有關。目前已經知道的高危險的基因型有16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68,73等;低危險群有6,11,26,42,43,44,53,54,55,62,66等。

除了基因型有關係以外,感染的時間愈長,風險也愈增加。一般而言,人類乳突病毒感染是暫時性的,大約12-24個月,免疫力降低的人可能會持續感染,最後子宮頸發生病變或轉成侵犯性子宮頸癌的機會將很高。

此外,如果一個人同時感染多型,特別是高危險性基因型愈多的人,其風險也愈高。統計指出,如果同時感染多型的HPV,風險增加至1370% ,而如果感染多型而且又屬於高危險型的HPV,其風險可達2120%。

根據三總的研究資料發現,分布於台灣四個主要城市的子宮頸抹片異常個案中,HPV感染率為60%,侵犯性子宮頸癌的病患更高達100%,由此可以充分證明,人類乳突病毒正是子宮頸癌病變的元兇。

人類乳突病毒的檢驗方法

拜生物科技進步之賜,目前已經有許多研究單位發展出以PCR為基礎檢測人類乳突病毒的方法,其原理簡言之,就是以利用PCR將人類乳突病毒的DNA 序列訊號複製放大,再以不同特殊技術的探針進行核酸雜交,從而找出病毒,並定出病毒的基因型。

目前本院合作的檢驗單位是台灣分子檢驗公司,技術來源是金車員山研究所。這家公司除了可以檢驗出人類乳突病毒以外,還可以定型,定量。有了定型我們可以知道是否有高危險性的基因型,有哪些基因型同時存在;有了定量,我們可以追蹤檢查病毒感染的嚴重程度及其代謝速度,對於臨床上處置的判斷非常有幫助。

檢驗人類乳突病毒的臨床意義及處置

- 一般子宮頸抹片檢查報告的偽陰性約15-30%,換句話說子宮頸抹片只能檢驗出7-8成的子宮頸病變。如果能夠配合HPV晶片檢查,可以減少抹片的誤判率。

- 對於模稜兩可的抹片報告,可以幫助醫師判斷是否須進一步追蹤檢查。

- 對於輕微子宮頸內贅瘤的病例,可以更積極地以陰道鏡或做子宮頸切片檢查

- 檢測病毒的基因型及其病毒量,可以做預後的參考,也可以據以追蹤病毒感染的嚴重程度。

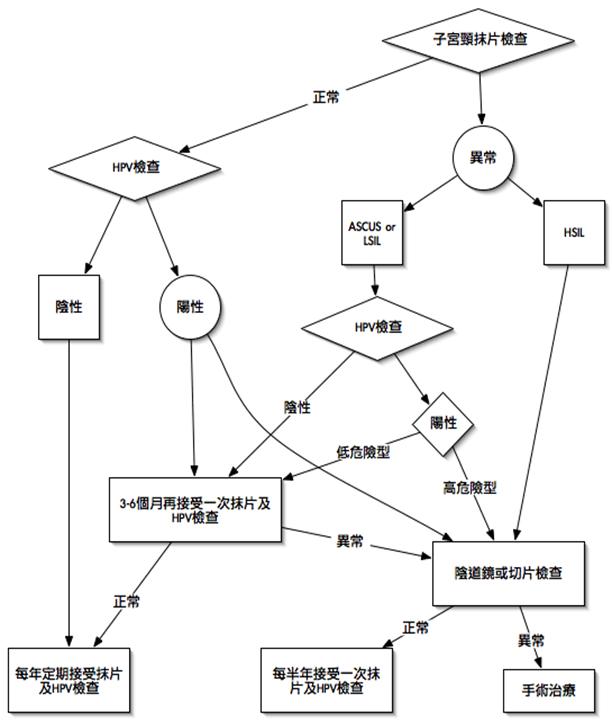

檢驗人類乳突病毒即子宮頸抹片的後續流程,可以參考下圖: